La mobilisation contre les nuisances sonores émanant du stand de tir de la Batterie de Bièvres dans le bois de Verrières a suscité un large soutien mais elle doit se poursuivre !

La mobilisation contre les nuisances sonores émanant du stand de tir de la Batterie de Bièvres dans le bois de Verrières a suscité un large soutien mais elle doit se poursuivre !

Pour obtenir une solution satisfaisante et pérenne, le collectif « Halte aux tirs » vous invite à participer, autour de nos élus et en présence des médias, à une marche organisée vers la Batterie de Bièvres.

Rassemblement le 31 janvier prochain à partir de 9h30 pour un départ à 10h00 place de la mairie à Bièvres.

Soyons nombreux !

PS : Distance mairie vers centre de tir aller/retour 3,5 km. Prévoir d’être bien chaussé !

Contact : halte.aux.tirs@gmail.com

Pour le classement de la forêt domaniale de Verrières en « forêt de protection »

Pour le classement de la forêt domaniale de Verrières en « forêt de protection »

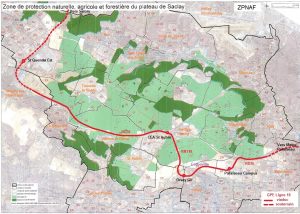

Après une étude de préfiguration, le préfet de Région Landrieu réunissait en 2006 tous les maires du secteur à Jouy-en-Josas pour leur annoncer ce mirifique projet. Son annonce faite, le préfet tourna les talons et quitta un auditoire médusé. Là-dessus, le préfet put assurer au Gouvernement qu’il avait « concerté » les maires. Après un concours international, une exposition était ensuite organisée à Toussus-le-Noble par l’équipe de l’OIN. Les visiteurs découvrirent alors des projets aussi ahurissants qu’invraisemblables. Pour rassurer, le plus imaginatif d’entre eux allait jusqu’à figurer des barres d’immeubles « transparents » et donc quasiment invisibles !

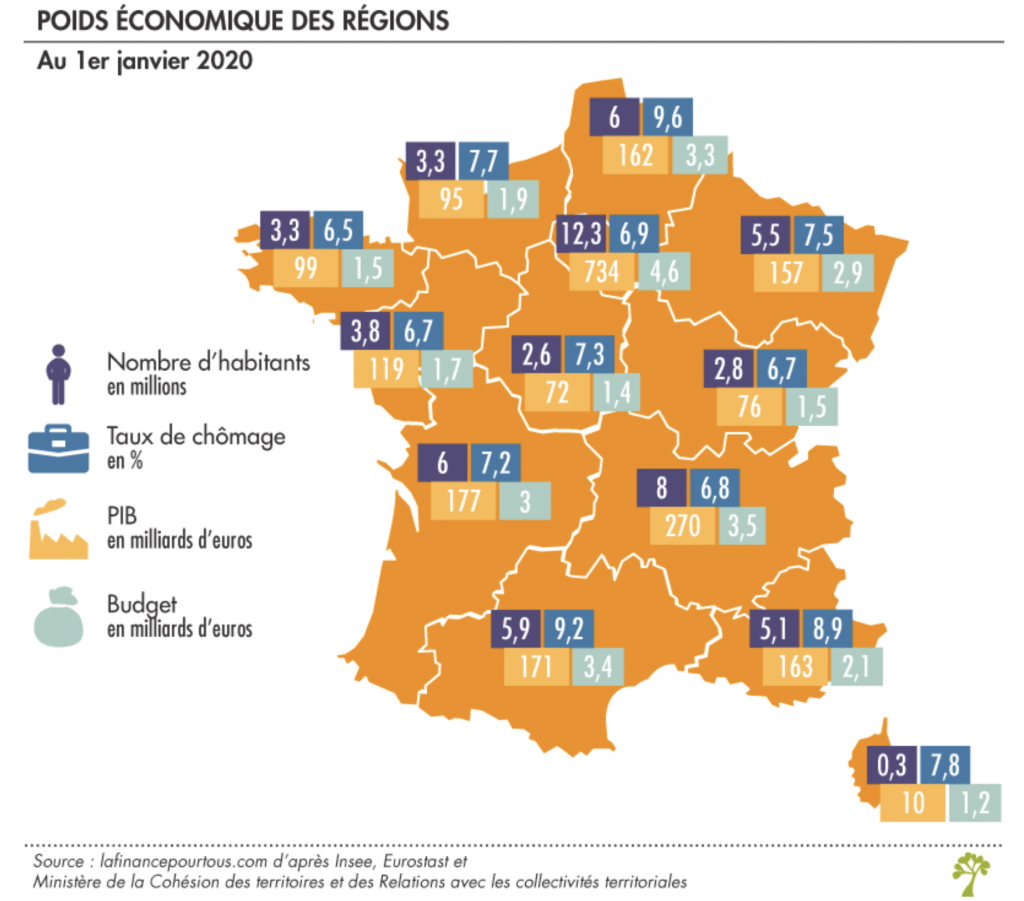

Après une étude de préfiguration, le préfet de Région Landrieu réunissait en 2006 tous les maires du secteur à Jouy-en-Josas pour leur annoncer ce mirifique projet. Son annonce faite, le préfet tourna les talons et quitta un auditoire médusé. Là-dessus, le préfet put assurer au Gouvernement qu’il avait « concerté » les maires. Après un concours international, une exposition était ensuite organisée à Toussus-le-Noble par l’équipe de l’OIN. Les visiteurs découvrirent alors des projets aussi ahurissants qu’invraisemblables. Pour rassurer, le plus imaginatif d’entre eux allait jusqu’à figurer des barres d’immeubles « transparents » et donc quasiment invisibles ! La région Île-de-France serait bien inspirée d’admettre un meilleur équilibre avec les autres régions. Elle ne doit plus tendre vers une concentration infinie de population et d’activités économiques, ce qui renvoie aussi l’État à son devoir de concevoir un aménagement du territoire beaucoup plus équilibré au plan national.

La région Île-de-France serait bien inspirée d’admettre un meilleur équilibre avec les autres régions. Elle ne doit plus tendre vers une concentration infinie de population et d’activités économiques, ce qui renvoie aussi l’État à son devoir de concevoir un aménagement du territoire beaucoup plus équilibré au plan national.

Les coupes d’arbres réalisées en fin d’hiver et en ce début de printemps à Guyancourt, Buc, aux Loges-en-Josas, à Jouy-en-Josas et à Verrières-le-Buisson ont suscité des réactions fortes des habitants de la Vallée.

Les coupes d’arbres réalisées en fin d’hiver et en ce début de printemps à Guyancourt, Buc, aux Loges-en-Josas, à Jouy-en-Josas et à Verrières-le-Buisson ont suscité des réactions fortes des habitants de la Vallée.